Newsletter 21. März 2025 verfasst von Hartwig Thomas

Newsletter online: https://www.schellack-archiv.ch/repository/newsletter/25-NL0002Z.html

Laufend kommen neue digitalisierte Tonspuren von Schellackplatten in das Archiv der Schweizerischen Stiftung Public Domain. Diejenigen, die uns irgendwie interessant vorkommen, werden jeweils in unregelmässigen Abständen in unserem Newsletter vorgestellt.

Diesmal haben wir eine Schachtel mit viel Jazz - Schwergewicht auf instrumentaler Big-Band-Musik - erfasst und digitalisiert.

Unsere Website (https://www.schellack-archiv.ch/) enthält nähere Erklärungen zum Stand unserer Arbeiten.

ENGLISH SUMMARY

This newsletter documents the progress in establishing an inventory of the archive of shellac records of the Swiss Foundation Public Domain. The records mentioned below can be accessed through the following playlists:

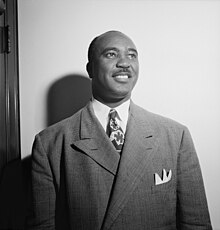

Willie "Bunk" Johnson

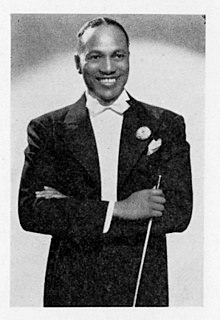

Ted Lewis

Tommy Ladnier and Mezz Mezzrow

George Lewis

Leslie A. Hutchinson

Guy Lombardo

Glenn Miller

Jimmie Lunceford

Andy Kirk

Kansas City Six

Gene Krupa

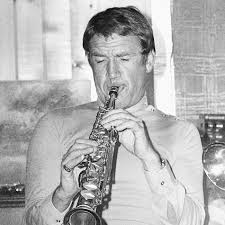

Claude Luter

Harry James

Stan Kenton

Other Jazz Bands

Donations are sorely needed to pay for the materials and the rent of the storage space.

Leser-Reaktionen

Korrektur

Auf den letzten Newsletter hat Beni Müller mit einigen Korrekturen reagiert:

Der Titel "Taxi-Lied" von Leila Negras Song ist falsch wiedergegeben. Es muss heissen "Toxi-Lied". Beni zitiert dazu:

"Toxi ist ein deutscher Film von 1952 von Robert Adolf Stemmle, der erstmals die Situation der von schwarzen Besatzungssoldaten mit weißen deutschen Frauen gezeugten Kinder (Brown Babies) in melodramatischer Form aufgriff." Wikipedia

Rauschen, Knistern, Kratzen, Klicks

Als störend wurde von einer Leserin des letzten Newsletters empfunden, dass einige Playlists vorwiegend Tonspuren enthielten, bei denen der Hörgenuss durch Rauschen, Knistern, Kratzen, Klicks stark eingeschränkt ist. Diese rühren zum Teil von Schäden an der Platte her, zum Teil sind sie Resultat von Produktionsfehlern beim Pressen. Beides ist umso häufiger, je älter die Aufnahme ist. Leider kann man oft nicht mittels visueller Inspektion entscheiden, ob die Tonqualität gut ist. Manche Platten sehen hervorragend aus, wurden nach Kauf kaum gespielt,und trotzdem ist der Ton deplorabel. Weil die Produktion keine gleichbleibende hohe Qualität garantieren konnte, waren etwa beim Schweizer Label Turicaphon ganze Heerscharen von Qualitätsprüferinnen eingestellt, die jede einzelne Platte anhörten, bevor sie zum Verkauf freigegeben wurden.

Wenn wir bei unserer Inventarisierung während dem Digitalisieren feststellen, dass die Tonqualität schlecht ist, publizieren wir die Tonspur gleichwohl. Denn auch eine schlechte Tonspur hat viele Vorteile gegenüber gar keiner:

- Sie dient der Orientierung, welche Musik auf anderen Kopien der Platte zu finden ist.

- Sie erinnert Hörer an Musikstücke, die sie kannten.

- Sie motiviert heutige Musiker, diese Musik aufzuführen oder anderweitig zu nutzen.

Erfreulicherweise ist die Tonqualität der in diesem Newsletter vorgestellten Jazzplatten recht annehmbar und stört den Musikgenuss nur selten.

Das KMM Kulturzentrum

Das KMM Kukturzentrum lädt jeweils am ersten Mittwoch des Monats zum KMM-Lunch ein. Der nächste findet am 2. April statt. Ich werde dann dort sein und würde mich freuen, einige Schellack-Freunde dort zu treffen.

Am 8. Mai trifft sich der Stiftungsrat zu seiner jährlichen Sitzung im KMM Kulturzentrum. Im Anschluss daran findet um 17:00 Uhr eine Führung durch das Klangmaschinen-Museum statt. Es sind noch Plätze frei. Wer an dieser Führung und/oder am darauffolgenden Abendessen im KMM Kulturzentrum interessiert ist, möchte dies bitte mitteilen.

Jazz zwischen Tanz-Saal und Konzert-Saal

Die Schachtel, die uns diesmal in die Hände gefallen ist, ist offensichtlich grob alphabetisch nach Interpreten geordnet. Es ist also lexikalischer Zufall, dass es sich vor allem um instrumentalen Jazz aus den Vierziger- und Fünfziger-Jahren handelt, der in Big-Band-Formationen im Tanz-Saal, im Radio, im Film, und später auch in amerikanischen und europäischen Konzert-Sälen gespielt wurde.

Für Interpreten, von denen wir viele Platten fanden, haben wir jeweils eine eigene Playlist zusammengestellt. Wir wiederholen hier nicht ausführlich, was man zu allen Interpreten leicht online finden kann, wenn man sich für Genaueres interessiert.

Willie "Bunk" Johnson: Trompeter nur mit Schneidezähnen

Dieser grossartige Trompeter hatte es nicht leicht im Leben.

Anscheinend wurde er 1915 wegen seiner Weigerung, an einem Mardi-Gras-Umzug teilzunehmen, von Mitglieder der Krewe (in Basel würden diese professionellen Fasnächtler Cliquen heissen) so heftig bedroht, dass er New Orleans verliess.

1931 verlor er in einer Tanzhallen-Prügelei seine Trompete und seine Schneidezähne und damit sein Einkommen. 1940 starteten Musiker und Autoren eine Sammlung für neue Zähne und eine neue Trompete. Darauf wurde er von einem Kieferchirurgen, einem Bruder von Sidney Bechet, mit neuen Zähnen ausgestattet und erhielt eine neue Trompete. Ab 1942 konnte er wieder als Trompeter auftreten.

Ted Lewis: Entertainer mit Flair für New Orleans Jazz

Ein hart arbeitender Entertainer:

"Sunday, August 13, 1939, Program of Special Attractions and Events indicates that the Ted Lewis Orchestra performed from 2:45 to 3:45 p.m. and from 5:00 to 6:00 p.m. in the Temple Compound and from 8:30 to 11:30 p.m. in the Treasure Island Music Hall for a free dance" Wikipedia

Tommy Ladnier und Mezz Mezzrow: Schwarz und weiss

Kann ein weisser Musiker "echten" Jazz spielen? Als wir in den Siebziger Jahren Jazz-Konzerte organisierten, wurde diese Frage immer noch engagiert diskutiert. Oft ging sie einher mit fast schon rassistischen Annahmen, dass Schwarze diese Musik einfach im Blut hätten, während Weisse angeblich nur zu einem "intellektuelle" Abklatsch dieser leidenschaftlichen Musik fähig seien. Die "echten" Jazz-Fans waren dabei immer auf der Seite der Schwarzen. Aber wie zu viel Philosemitismus nahe mit Antisemitismus verwandt ist, schlägt Überhöhung der Bedeutung der Hautfarbe bei der qualitativen Beurteilung von Musik - auch wenn sie gut gemeint ist - oft in Rassismus um.

In unserem Archiv geht es grundsätzlich nur um die Musik und nicht um Ideologie. Bei einigen der hier vorgestellten Musiker war ich selber über ihre Hautfarbe überrascht, als ich sie in der Wikipedia nachschlug.

Den Juden in Amerika wird oft ein gegen Schwarze gerichteter Rassismus nachgesagt (etwa von Art Spiegelman in "Maus"). Ein schönes Gegenbeispiel ist der jüdische Mezz Mezzrow (Milton Mesirow), der die Jazz-Musik der Schwarzen liebte und oft mit ihnen zusammen auftrat.

George Lewis: Dockarbeiter auf dem Mississippi

(Foto von Stanley Kubrik)

Dieser Klarinettist ist ganz in New Orleans zuhause. Sein "Signature Song" Burgundy Street Blues verewigt das French Quarter.

"Hutch" (Leslie A. Hutchinson): Der Pianist aus Westindien in London

(Leslie A. Hutchinson)

Diverse Jazz-Musiker berichten, dass sie in Europa weniger stark dem Rassismus ausgesetzt seien als in den USA. "Hutch" siedelte zwar aus der britischen Kolonie Grenada in der Karibik nach England um, war dort aber sein Leben lang mit Rassismus konfrontiert, gegen den er Widerstand leistete.

Guy Lombardo: Der Kanadier mit den talentierten Brüdern

Seine Big Band Formation der Royal Canadians bestand zu einem grossen Teil aus Brüdern von Guy. Etwas gewöhnungsbedürftig ist Carmen als Name für einen seiner Brüder.

Schon wegen der geographischen Nähe war ihre Musik eher von Chicago als von New Orleans beeinflusst.

Glenn Miller: der Offizier und sein beliebtes Tanz-Orchester

Im zweiten Weltkrieg meldete sich der erfolgreiche Big Band Leader zur Armee. In der Folge spielte er zusammen mit Musiksoldaten jazzige Marschmusik im Feld und viel Tanzmusik am Radio. Über das Radioprogramm "Music for the Wehrmacht" wurde seine Musik auch in Deutschland bekannt. Nach dem Tod von Glenn Miller und dem Ende des Kriegs tanzten auch Deutsche zu seiner Musik. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter von "In the Mood" schwärmte.

Jimmie Lunceford: der Big Band Leader aus Memphis

Seine fabelhafte Big Band hatte ein sehr vielfältiges Repertoire und war auch humoristischen Stücken nicht abgeneigt.

Andy Kirk: und seine Clouds Of Joy

Seine Big Band der "zwölf Wolken der Freude" prägte den Kansas City Stil.

Kansas City Six: Das Studio-Sextett

Von dieser "Band" existieren keine Fotos, weil sie nur für das (Radio-, Platten-?) Studio spielte, nie live auftrat, und immer neu aus Mitgliedern der Count Basie Big Band zusammengesetzt wurde.

In dieser kurzen Playlist hört man eine elektrische Gitarre, mit der im Jazz schon vor dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs experimentiert wurde.

Gene Krupa: Der Drummer

Seine Big Band Musik entfernte sich deutlich vom Tanzsaal und tendierte zum Konzertsaal.

Claude Luter: Der Franzose

In Europa wurde Jazz oft als Musik viel ernster genommen als in den USA. Das veranlasste einige Jazzer - wie etwa Sidney Bechet - nach Europa umzusiedeln. Neben England war Paris ein fruchtbarer Boden für Jazz. Und selbstverständlich widmeten sich auch einige französische Musiker dieser Musikrichtung.

Harry James: Radio, Film, Pop

Zur Musik dieser Big Band kann man oft nicht mehr tanzen. Stattdessen zielt sie - etwa mit Stücken wie der Flight of the Bumble Bee (Flug der Hummel) (nach Rimsky-Korsakov) - klar auf ein klassisches Konzertpublikum.

Stan Kenton: Eine kreative Explosion

Dieser Big Band Leader war mir bis anhin nicht bekannt. Seine Musik wirkt, als ob sie ihrer Zeit zwanzig Jahre voraus ist. Hier finden wir Elemente von klassischer Musik, Rock-Musik, Pop-Musik. Teilweise klingen seine Stücke wie der "Elastic Rock" der Gruppe "Nucleus" aus den Siebziger Jahren. Für mich war diese Band eine tolle Entdeckung!

Jazz Bands: ... und alle Anderen

Die Musik aller anderen Jazzmusiker in unserer Jazz-Schachtel haben wir hier in einer einzigen Playlist zusammengestellt.

Spenden und Unterstützung

Die Schweizerische Stiftung Public Domain ist dringend auf Spenden angewiesen, um die Lagermiete und das Archivmaterial (Plattenhüllen, Archivschachteln) zu bezahlen. Sämtliche Arbeit am Archiv wird ehrenamtlich geleistet. Bitte unterstützt diese Arbeit!

CD als Dank

Wer 100 Franken spendet, erhält auf Wunsch eine CD mit rund 20 selbstgewählten 20 Titeln.

Mitgliedschaft Förderverein

Wer wünscht, dass das Schellackplatten-Archiv auch längerfristig besteht, wird gebeten, dem Förderverein beizutreten.

- Mitglieder (100 CHF/Jahr),

- Gönner (250 CHF/Jahr) und

- Institutionen als Mitglieder (2000 CHF/Jahr)

Helfer gesucht

Wir danken allen, die ihr Bedauern über die Aufgabe des Büros geäussert haben. Man kann uns auch unterstützen, ohne etwas zu spenden. Wir suchen Helfer auf folgenden Gebieten:

- Bekanntheit des Schellack-Archivs steigern

- Treffen organisieren

- Präsenz auf Social Media aufbauen und pflegen

- Kontakte mit anderen Organisationen aufnehmen und pflegen

- Redaktion Newsletter

- Unsere Internet-Radio-Kanäle technisch betreuen

- Unsere Internet-Radio-Kanäle inhaltlich betreuen

- Fundraising

Es genügt, uns eine Anmeldung als Antwort auf diesen Newsletter zu senden.

Abmeldung

Wer den Newsletter nicht erhalten möchte, teile es uns bitte als Antwort auf diesen Newsletter mit.